什麼是「縮表」?一次搞懂其核心概念與目的

在宏觀經濟領域,縮表是中央銀行用來管理市場資金量並壓制物價上漲的重要貨幣政策手段。簡單講,這項政策讓央行逐步減少資產負債表的總額,從而降低流通中的貨幣,達到吸納多餘資金的效果。這和量化寬鬆,也就是擴大資產負債表的做法,正好相反,前者是收緊,後者是放鬆。

縮表的核心目標包括幾個方面:首先,它能吸回市場上過多的資金,當經濟過度活躍或物價壓力增大時,這有助於防止資產價格過熱膨脹。其次,透過減少貨幣供應,來緩和物價持續上漲的勢頭,讓通膨率回到預設範圍。最後,在經歷寬鬆政策後,央行藉此逐步恢復常規操作,讓利率和市場運作回歸正常軌道。

當經濟遭遇通膨高企的困境,縮表往往與提高利率搭配使用,共同發揮降溫作用,幫助經濟軟著陸。

中央銀行的資產負債表是什麼?

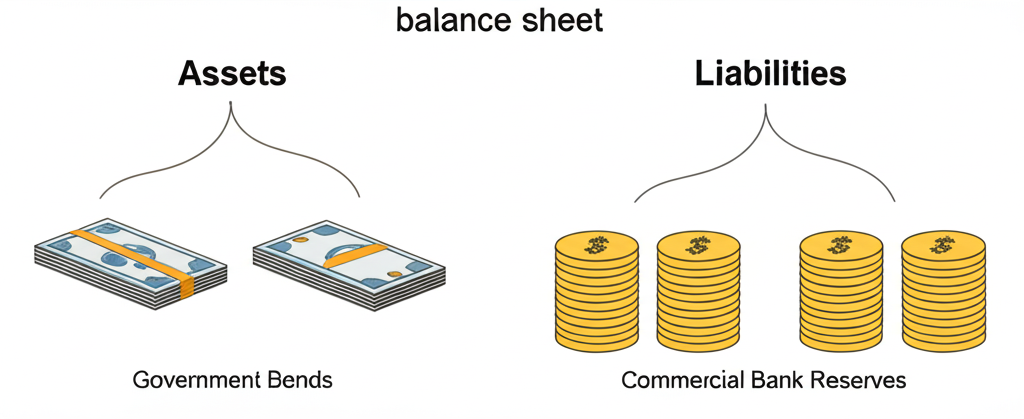

要深入了解縮表,就得先搞清楚中央銀行的資產負債表。這是央行的一份財務記錄,顯示特定時刻的資產、負債以及資本情況,同時也是它調控貨幣的基礎工具。

- 資產部分: 主要由央行買進的政府債券、抵押貸款證券等金融產品組成。在擴張資產負債表的階段,央行會大舉採購這些項目,讓表規模膨脹。

- 負債部分: 包括商業銀行存放在央行的儲備金,這是銀行系統資金的主要來源,還有流通中的現金。

央行擴大或縮減資產負債表時,實際上就是在調整市場的貨幣總量和銀行儲備,從而改變整個金融環境的資金充裕度以及利率水準。舉例來說,在過去的金融危機後,許多央行透過這種方式穩定市場,這也讓資產負債表成為觀察政策走向的關鍵指標。

聯準會「縮表」如何運作?三大機制詳解

美國聯準會作為全球最具影響力的央行,在實施縮表時,主要依賴兩種方式來緩慢收縮資產負債表。這些方法設計得相當謹慎,以避免對市場造成劇烈震盪。

-

到期債券不續投(自然收縮):

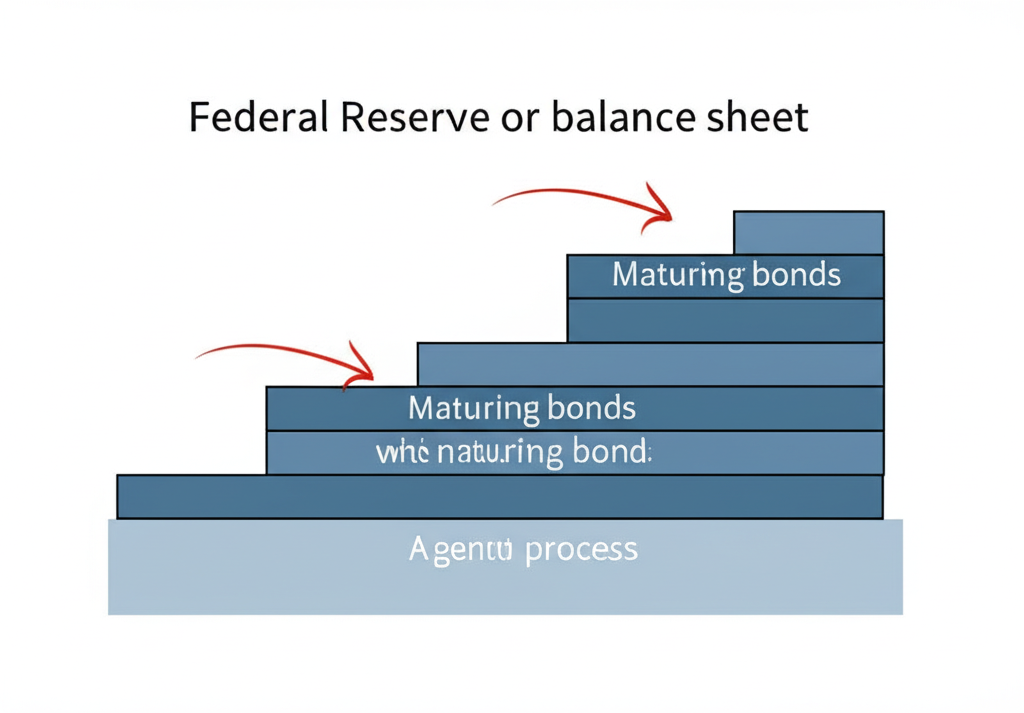

- 這是聯準會最常採用的溫和途徑。

- 當持有的國債或抵押貸款證券到期贖回本金時,平時央行會用這筆錢買進新債,以保持表規模不變。

- 但縮表期間,他們會訂定每月上限,如果回籠資金未達上限,就不續投,讓這些錢自然退出資產負債表。

- 若超過上限,則只續投多餘部分。

- 這種被動式操作對市場干擾最小,因為債券到期是預料中的事,不會突然引發賣壓。

-

直接賣出資產(主動收縮,鮮少使用):

- 這屬於較強硬的手法,通常不宜多用。聯準會可直接在市場上拋售國債或抵押貸款證券。

- 買家支付現金後,從銀行儲備中扣除,這直接抽走市場資金。

- 由於可能引發市場動盪和不確定,聯準會多半避開此法,除非面臨特殊危機。

不論用哪種途徑,縮表的結果都是銀行在聯準會的儲備減少,整體資金變緊俏,短期利率隨之上揚。打個比方,這就像從大水庫裡抽水,水位下降後,水價自然貴了起來。事實上,聯準會在設計這些機制時,也會參考過去經驗,確保過程平穩過渡。

縮表對全球經濟與各類資產市場的深遠影響

央行啟動縮表,開始抽走市場資金時,這股力量會從金融核心向外蔓延,像水波一樣影響全球經濟和各種資產類別。

從大格局看,資金變貴會抬高企業和消費者的借錢成本,進而壓抑投資和支出,影響成長動能。但如果成功壓住通膨,長期能帶來更穩定的環境。不過,在短期到中期,市場得面對資產重新評價的陣痛。

對股市的影響:流動性緊縮與估值壓力

股市對資金變動特別敏感,縮表帶來的效應主要表現在這些地方:

- 借貸成本上漲: 資金減少讓利率走高,企業融資變貴,獲利空間縮水,尤其是那些靠借錢擴張的公司,受創最重。

- 估值調整: 資金寬裕時,投資者願為高成長股多付錢;但現在成本上升,風險胃納降低,大家會嚴格審視資產價值,高價股容易回落。

- 資金動向: 縮表常伴隨美元強勢,吸引海外錢回美國,對新興市場股市形成壓力。科技和成長股在這種環境下挑戰更大,而高息、價值型或防禦股則相對穩健。舉個例子,2022年的縮表就讓科技板塊經歷明顯修正。

對債市的影響:殖利率上升與債券價格下跌

債市是縮表衝擊最直接的領域:

- 殖利率走高: 央行不再買債或開始賣出,市場債券供應增多、需求減弱,殖利率自然上升,尤其是長天期公債,受預期影響最深。

- 債券價格下滑: 價格和殖利率反向,後者上揚前者就跌。持有債券的機構或散戶,可能面臨帳面虧損。

- 各類債券波及: 公債殖利率變動會傳導到公司債和高收益債,帶動它們的利率同步上移,價格跟著調整。

根據聯準會2022年5月的聲明,他們從2022年6月起每月減持600億美元國債和350億美元抵押貸款證券,這直接擾動了債市供需,推升了整體殖利率曲線。

對匯市的影響:美元走強與資金流向

縮表對匯率的作用,主要來自這些管道:

- 美元升值: 這常和升息同步,美國利率高於他國,利差拉大,全球資金湧入美國,推升美元需求。

- 新興市場資金外逃: 美元強勢讓這些國家的美元債務更貴,壓力山大。投資者也可能從高風險區撤資,轉戰美國,導致當地貨幣貶值。

對房市的影響:貸款利率與購屋負擔

房地產也會間接受到波及:

- 房貸利率抬頭: 縮表推高長債殖利率,房貸利率多半跟隨,買房成本因此增加。

- 買房壓力加大: 每月還款額上升,削弱購屋力。對依賴低利率的買家來說,這可能讓交易量下滑,價格面臨修正,尤其在熱門城市更明顯。

縮表與擴表(QE)的本質差異與政策目標比較

縮表和擴表是央行在經濟不同階段使用的相反工具,都用來調節資金和活動水準。下表比較它們的要點:

| 特徵 | 縮表(Quantitative Tightening, QT) | 擴表(Quantitative Easing, QE) |

|---|---|---|

| 政策目標 | 回收市場流動性、抑制通膨、使貨幣政策正常化、為經濟降溫。 | 向市場注入流動性、刺激經濟成長、對抗通縮、降低長期利率。 |

| 執行方式 | 讓到期債券不進行再投資,或直接出售持有的國債及MBS。 | 大量購買國債及MBS等金融資產。 |

| 資產負債表 | 規模縮小。 | 規模擴大。 |

| 市場流動性 | 減少。 | 增加。 |

| 利率影響 | 推升長期殖利率及借貸成本。 | 壓低長期殖利率及借貸成本。 |

| 對股市影響 | 資金成本上升、估值承壓、成長股可能受衝擊。 | 資金充裕、推升資產價格、有利風險資產。 |

| 對債市影響 | 殖利率上升、債券價格下跌。 | 殖利率下降、債券價格上漲。 |

| 對匯市影響 | 通常支持本國貨幣走強(如美元)。 | 可能導致本國貨幣貶值。 |

| 實施時機 | 經濟過熱、通膨壓力大、貨幣政策需要回歸正常時。 | 經濟衰退、通縮風險高、傳統利率工具失效時。 |

這兩種工具雖對立,但都服務於央行的經濟調控需求。掌握它們的差別,能幫助投資者更好預測政策轉向,尤其在經濟循環轉折點。

聯準會縮表歷史回顧:2017年與當前進度分析

聯準會的縮表不是頭一遭。2017年,他們在多輪擴表後,為恢復政策正常,首度大規模收縮資產負債表。

- 2017年縮表經驗: 從2017年10月起,每月初始減100億美元(國債60億、MBS40億),後調升至500億(國債300億、MBS200億)。這過程被視為溫和可控,市場適應良好,但長債殖利率仍緩步上揚。到2018年底至2019年初,資金一度吃緊,聯準會於2019年8月提前喊停。這教訓讓他們學會更細膩管理流動性,避免意外衝擊。

- 當前(寫作時點)聯準會縮表進度: 因2020年疫情大擴表,聯準會2022年6月重啟收縮。起步每月475億,三個月後升至950億(國債600億、MBS350億)。

根據聖路易斯聯邦準備銀行(FRED)的數據,資產負債表從2022年4月的8.96兆美元高峰,已持續下滑,顯示決心對抗通膨,回歸正常利率和表規模。補充來說,這次行動也反映了聯準會對供應鏈斷裂等全球因素的應對。

從歷史到現在,縮表是聯準會政策循環的要角,平衡通膨與穩定需投資者緊盯聲明和數據。

從「放緩縮表」到「縮表降息」:政策信號的深層解讀

在聯準會的政策組合裡,縮表算得上較緩慢的工具,但調整步伐也能傳遞關鍵訊息。「放緩縮表」和「縮表降息」就是例子,透露央行對經濟的細微判斷。

-

「放緩縮表」的意義與市場信號:

- 意義: 這是保持方向但減速收縮,比如調低每月上限,常因通膨趨緩、就業疲軟或市場資金短缺。

- 市場解讀: 這是偏向寬鬆的暗示,顯示聯準會憂心經濟或認為緊縮已足。這可能帶來:

- 風險資產回溫: 預期政策鬆綁,股市等有機會反彈。

- 長債殖利率穩住: 債券供應壓力減,利率上漲趨緩。

- 美元軟化: 鴿派預期減弱美元吸引力。

- 實例: 若數據顯示衰退隱憂或系統壓力,聯準會可能減速,以防加劇衝擊。

-

「縮表降息」:複雜的政策組合與市場邏輯:

- 可能性: 這是少見的搭配,邊收縮表邊降利率,看似矛盾實有邏輯。

- 市場邏輯與背景:

- 解決結構性問題: 表仍過大,需縮表清餘裕。

- 應對短期衰退: 經濟下滑時,降息刺激需求。

- 「扭轉操作」的變體: 縮表影響長利率上揚,降息壓短利率,類似過去的扭轉操作。

- 市場影響: 訊號混雜:

- 短利率下,長利率可能持穩。

- 情緒波動: 樂觀降息但警戒收縮。

- 決策挑戰: 央行需辨別是長期結構或短期循環問題,平衡不易。

這些變化對投資者預測走勢、調組合至關重要。追蹤聲明、紀要和數據是關鍵,尤其在不確定期。

投資人如何應對縮表挑戰?策略與建議

聯準會縮表引發波動,投資者得慎思策略調整。以下提供幾點實務建議:

-

調整資產配置:

- 高股息與價值股: 資金緊時,現金流穩、估值公道的股票更耐壓。

- 防禦性板塊: 醫療、公用、必需品等,受經濟波動小,易穩住陣腳。

- 短天期高品質債券: 利率變動影響少,還能穩拿利息。比方說,美國國庫券在這種環境下頗受青睞。

-

關注企業基本面與現金流:

- 成本升時,現金充裕、低債、定價強的公司更可靠。

- 避開融資依賴重或獲利模糊的企業。

-

保持耐心,著眼長期投資:

- 波動多為暫時,長期者勿慌,堅持計劃。

- 調整期或許是撿便宜貨的時機。

-

多元化投資,分散風險:

- 跨資產、地區分散,減低單點風險。

- 縮表下,影響不均,多元化更顯價值。

-

考慮避險資產:

- 黃金在不穩時保值佳。

- 抗通膨債券如TIPS,能對沖物價風險。

-

持續關注央行動態與經濟數據:

- 紀要、發言、通膨就業數據是判斷依據。

- 依最新訊號靈活調適。

正如國際貨幣基金組織(IMF)所建議,疫情後的全球「大解除」充滿挑戰,投資者需策略應變,以航行不確定海域。

結論:縮表是貨幣政策正常化的必經之路

縮表是央行脫離寬鬆、恢復常態的關鍵一步,在經濟循環中不可或缺。雖然過程伴隨資金收緊和價格震盪,但長期助於控通膨、穩金融、促健康成長。

它對股市債市匯市房市的衝擊多層次,投資者須警覺,深究機制與風險。透過優化配置、盯基本面、多樣化,並跟政策脈動,方能在後寬鬆期應對自如,抓住機會。

歸根結底,縮表是央行在複雜環境下,追求物價穩與就業滿的藝術。懂它,是金融參與者的時代必備。

常見問題 (FAQ)

縮表與升息有什麼關係?兩者會同時進行嗎?

縮表與升息都是緊縮性貨幣政策,目的都是回收流動性、抑制通膨。兩者通常會同時進行,形成「雙緊縮」政策組合,以達到更強的緊縮效果。升息直接影響短期利率,提高借貸成本;縮表則透過減少央行持有的資產,影響長期利率和市場總體流動性。在某些情況下,央行可能先升息,待利率達到一定水平後再啟動縮表。

聯準會縮表對台灣/香港的經濟和股市會有什麼影響?

聯準會縮表會導致美元走強、全球資金回流美國,這可能對台灣和香港等新興及開放型經濟體造成以下影響:

- 資金外流壓力: 國際資金可能從台港市場撤出,轉投美元資產,導致股市資金動能減弱。

- 貨幣貶值壓力: 資金外流可能導致新台幣或港幣兌美元貶值。

- 出口壓力: 如果全球經濟受流動性收緊而放緩,台港的出口導向型產業可能面臨訂單減少的壓力。

- 股市承壓: 整體流動性收緊和資金外流可能導致台股和港股面臨估值下修壓力。

如果聯準會「放緩縮表」,這對市場釋放了什麼信號?

「放緩縮表」通常被市場解讀為聯準會的「鴿派」信號。這表示聯準會可能認為:

- 通膨壓力有所緩解。

- 經濟成長面臨下行風險,需要避免過度緊縮。

- 金融市場流動性出現異常緊張。

對市場而言,這可能意味著資金壓力減輕,有利於風險資產(如股市),同時長期殖利率上行壓力可能趨緩,美元可能走弱。

除了聯準會,其他主要國家(如歐洲央行)也進行過縮表嗎?其效果如何?

是的,其他主要國家央行也曾或正在進行縮表。例如,歐洲央行(ECB)在經歷了多年的量化寬鬆後,也於2023年開始縮減其資產購買計畫。日本銀行(BOJ)雖然仍維持寬鬆政策,但也曾微調其購債規模。效果會因各國經濟結構、政策目標和市場環境而異,但普遍都會導致市場流動性收緊和利率上升的壓力。

縮表對黃金、原油等大宗商品價格會造成什麼影響?

縮表對大宗商品價格的影響較為複雜:

- 黃金: 作為避險資產,黃金在流動性緊縮導致市場不確定性增加時可能受到支撐。但另一方面,美元走強和實質利率上升可能削弱黃金的吸引力,因為持有黃金沒有利息收入。

- 原油: 原油價格主要受全球經濟成長和供需關係影響。縮表導致的經濟放緩預期可能抑制原油需求,進而對油價造成壓力。但若供給端出現問題(如地緣政治風險),則可能抵消部分下行壓力。

小資族在縮表期間應該調整投資組合嗎?有什麼具體建議?

小資族在縮表期間更應注重風險管理和穩健投資:

- 審慎評估風險: 避免過度投資高風險、高槓桿的資產。

- 多元化配置: 分散投資於不同產業和資產類別,降低單一風險。

- 關注現金流: 選擇具有穩定現金流和良好基本面的公司股票。

- 定期定額: 透過定期定額投資,分攤市場波動風險,避免一次性投入在高點。

- 保留適當現金: 保持一定比例的現金或流動性高的資產,以應對突發狀況或把握市場下跌後的買入機會。

「擴表」與「縮表」的循環,對長期投資人有何啟示?

擴表與縮表的循環是現代央行貨幣政策的常態,對長期投資人的啟示是:

- 理解週期性: 經濟和市場都存在週期,貨幣政策會隨之調整。

- 靈活應對: 在擴表期間可適度增加風險資產配置,而在縮表期間則需更注重防禦和價值。

- 專注基本面: 無論政策如何變化,優質資產的長期價值最終仍由其基本面決定。

- 紀律性投資: 避免追漲殺跌,堅持長期投資策略和紀律。

美聯儲縮表會導致經濟衰退嗎?歷史上有無案例?

縮表本身是一種緊縮政策,旨在為經濟降溫。如果縮表速度過快或幅度過大,確實可能加劇經濟下行壓力,甚至導致衰退。2018年底至2019年初,聯準會的縮表和升息組合曾導致市場流動性緊張,引發市場對經濟衰退的擔憂,最終聯準會提前結束了縮表。因此,央行在執行縮表時需要非常謹慎,密切監測經濟數據,以避免「硬著陸」。

縮表期間,哪些產業或板塊可能表現較好?

在縮表導致流動性收緊的環境下,以下產業或板塊可能相對表現較好:

- 防禦性板塊: 如公用事業、醫療保健、必需消費品,這些產業的產品或服務需求穩定,受經濟週期影響較小。

- 價值股: 相比於成長股,價值股通常估值較低,對利率敏感度較小,且可能提供穩定的股息。

- 能源、原物料(特定情況下): 若通膨壓力仍然存在,或供給端有問題,這些板塊可能受惠。

- 金融業(部分): 利率上升對銀行業的利差擴大有利,但需注意不良資產風險。

縮表政策是否會影響房貸利率和房地產市場?

是的,縮表政策會間接影響房貸利率和房地產市場:

- 房貸利率上升: 縮表會推升長期債券殖利率,而房貸利率通常與長期公債殖利率掛鉤,因此會隨之上升。

- 購屋負擔增加: 房貸利率上升直接增加了購屋者的每月還款負擔,降低了購屋意願和能力。

- 房市降溫: 購屋成本增加可能導致房市交易量萎縮,若需求持續疲軟,甚至可能導致房價修正。對於高度依賴低利率環境的房地產市場,縮表的影響會更為顯著。